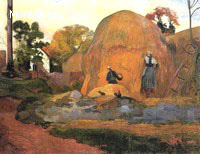

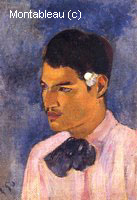

Gauguin Paul

«M. Paul. Gauguin est né de parents, sinon très riches, du moins qui connurent l'aisance et la douceur de vivre. Son père collaborait au National, d'Armand Marrast, avec Thiers et Degouve-Denuncques. Il mourut en mer, en 1852, au cours d'un voyage au Pérou, qui fut, je crois bien, un exil. Il a laissé le souvenir d'une âme forte et d'une intelligence haute. Sa mère, née au Pérou, était la fille de Flora Tristan, de cette belle, ardente, énergique Flora Tristan, auteur de beaucoup de livres de socialisme et d'art, et qui prit une part si active dans le mouvement des phalanstériens. Je sais d'elle un livre: Promenades dans Londres, où se trouvent d'admirables, de généreux élans de pitié. M. Paul Gauguin eut donc, dès le berceau, l'exemple de ces deux forces morales où se forment et se trempent les esprits supérieurs: la lutte et le rêve. Très douce et choyée fut son enfance. Elle se développa, heureuse, dans cette atmosphère familiale, tout imprégnée encore de l'influence spirituelle de l'homme extraordinaire qui fut certainement le plus grand de ce siècle, du seul en qui, depuis Jésus, s'est véritablement incarné le sens du divin: de Fourier. Â l'âge de seize ans, il s'engage comme matelot pour cesser des études qui coûtaient trop à sa mère; car la fortune avait disparu avec le père mort. Il voyage. Il traverse des mers inconnues, va sous des soleils nouveaux, entrevoit des races primitives et de prodigieuses flores. Et il ne pense pas. Il ne pense à rien, du moins, il le croit,il ne pense à rien qu'à son dur métier auquel il consacre toute son activité de jeune homme bien portant et fortement musclé. Pourtant, dans le silence des nuits de quart, inconsciemment, il prend le goût du rêve et de l'infini, et, quelque fois, aux heures de repos, il dessine, mais sans but aucun et comme pour «tuer le temps». [...] Il n'a point encore reçu choc; il n'a point encore senti naître la passion de l'art qui va s'emparer de lui et l'étreindre tout entier, âme et chair, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la torture. Il n'a, point conscience des impressions énormes, puissantes, variées qui, par un phénomène de perception insensible et latente, entrent, s'accumulent, pénètrent, à son insu, dans son cerveau, si profondément que, plus tard, rentré dans la vie normale, lui viendra l'obsédante nostalgie de ces soleils, de ces races, de ces flores, de cet océan Pacifique, où il s'étonnera de retrouver comme le berceau de sa race à lui, et qui semble l'avoir bercé, dans les autrefois, de chansons maternelles déjà entendues. Le voilà revenu à Paris, son temps de service fini. Il a des charges; il faut qu'il vive et fasse vivre les siens. M. Gauguin entre dans les affaires. [...] Loin d'étouffer en lui le rêve qui commence, la Bourse le développe, lui donne une forme et une direction. [...] Je ne serais pas étonné que M. Gauguin, par un naturel contraste, par un esprit de révolte nécessaire, ait gagné là le douloureux amour de Jésus, amour qui, plus tard, lui inspirera ses plus belles conceptions. En attendant, se lève en lui un être nouveau. La révélation en est presque soudaine. Toutes les circonstances de sa naissance, de ses voyages, de ses souvenirs, de sa vie actuelle, amalgamées et fondues l'une, dans l'autre, déterminent une explosion de ses facultés artistes, d'autant plus forte qu'elle a été plus retardée et lente à se produire. La passion l'envahit, s'accroît, le dévore. Tout le temps que lui laissent libre ses travaux professionnels, il l'emploie à peindre. Il peint avec rage. L'art devient sa préoccupation unique. Il s'attarde au Louvre, consulte les maîtres contemporains. Son instinct le mène aux artistes métaphysiques, aux grands dompteurs de la ligne, aux grands synthétistes de la forme. Il se passionne pour Puvis de Chavannes, Degas, Manet, Monet, Cézanne, les Japonais, connus à cette époque de quelques privilégiés seulement. Chose curieuse et qui s'explique par un emballement de jeunesse, et, mieux, par l'inexpérience d'un métier qui le rend mal habile à l'expression rêvée, en dépit de ses admirations intellectuelles, de ses prédilections esthétiques, ses premiers essais sont naturalistes. Il s'efforce de s'affranchir de cette tare, car il sent vivement que le naturalisme est la suppression de l'art, comme il est la négation de la poésie, que la source de toute émotion, de toute beauté, de toute vie, n'est pas à la surface des êtres et des choses, et qu'elle réside dans les profondeurs où n'atteint plus le crochet des nocturnes chiffonniers.»

Voir plus